Chrom(III)-chlorid

Chrom(III)-chlorid ist das Chromsalz der Salzsäure mit der Summenformel CrCl3. Mit Hydratwasser kristallisiert es auch als Chrom(III)-chlorid-hexahydrat (CrCl3 · 6 H2O).

| Kristallstruktur | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

-chlorid.png.webp) | ||||||||||||||||||||||

| _ Cr3+ _ Cl− | ||||||||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||

| Name | Chrom(III)-chlorid | |||||||||||||||||||||

| Andere Namen |

Chromtrichlorid | |||||||||||||||||||||

| Verhältnisformel | CrCl3 | |||||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung | ||||||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||

| Molare Masse | ||||||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | |||||||||||||||||||||

| Dichte |

2,87 g·cm−3[3] | |||||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||

| Löslichkeit | ||||||||||||||||||||||

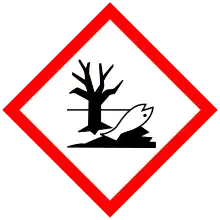

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||

Gewinnung und Darstellung

Chrom(III)-chlorid kann durch Reaktion von Chrom mit Chlor gewonnen werden.[4]

Die wasserfreie Verbindung ist im Labor aus dem Hexahydrat über dessen Umsetzung mit Thionylchlorid[5] oder die Chlorierung von frisch hergestelltem Chrom(III)-oxid mit Tetrachlormethan bei 620 °C[6] zugänglich:

Eigenschaften

-chloride-purple-anhydrous-sunlight.jpg.webp) Wasserfreies Chrom(III)-chlorid

Wasserfreies Chrom(III)-chlorid![Das Hexahydrat [CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O](../I/Chlorid_chromit%C3%BD.JPG.webp) Das Hexahydrat [CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O

Das Hexahydrat [CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O

Es bildet kristalline Schichtstrukturen, in denen zwischen den Schichten Van-der-Waals-Kräfte auftreten. Das Salz, das rotviolett glänzende Kristalle bildet, ist in reiner Form in Wasser unlöslich[2] und in Ethanol schwer löslich. Erst in Anwesenheit von Spuren Chrom(II)-chlorids (CrCl2) (oder eines anderen Reduktionsmittels) ist ein Lösungsvorgang in Wasser katalytisch unter starker Wärmeabgabe möglich.[7] In Lösung können sich unterschiedlich gefärbte hydratisomere Aquakomplexe bilden, beispielsweise das dunkelgrüne Dichlorotetraaquachrom(III)-chlorid, das hellgrüne Chloropentaaquachrom(III)-chlorid oder das violette Hexaaquachrom(III)-chlorid. Hierbei stellen sich zwischen diesen Komplexen folgende Gleichgewichte ein:[2]

Herstellung

Chrom(III)-chlorid kann aus metallischem Chrom im Chlorstrom bei 600 °C synthetisiert werden.[7] Ebenso ist die Herstellung aus Chrom(III)-oxid und Kohle im Chlorstrom oberhalb von 1200 °C möglich.[2]

Verwendung

Chrom(III)-chlorid wird als Katalysator, zur Herstellung anderer Chromverbindungen, zur Verchromung in der Galvanotechnik und zur Wasserdichtimprägnierung verwendet.[1]

Chrom(III)-chlorid darf in der EU bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden.[8] In Nahrungsergänzungsmitteln wird neben Chrom(III)-chlorid auch Chrom(III)-nicotinat und Chrom(III)-picolinat verwendet.[9] Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, das Nahrungsergänzungsmittel höchstens 60 µg Chrom pro Tagesverzehrempfehlung enthalten sollen.[10] Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz für positive gesundheitliche Effekte einer Chromaufnahme bei gesunden Menschen.[10]

Weblinks

Einzelnachweise

- Eintrag zu Chromchloride. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 29. Mai 2013.

- A. F. Holleman, E. Wiberg, N. Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-017770-1, S. 1573.

- Eintrag zu Chrom(III)-chlorid in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 2. Januar 2024. (JavaScript erforderlich)

- Georg Brauer (Hrsg.) u. a.: Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie. 3., umgearbeitete Auflage. Band III, Ferdinand Enke, Stuttgart 1981, ISBN 3-432-87823-0, S. 1481.

- Alfred R. Pray: Anhydrous metal chlorides. In: Therald Moeller (Hrsg.): Inorganic Syntheses. Band 5. McGraw-Hill, Inc., 1957, S. 153–156 (englisch).

- A. Vavoulis et al.: Anhydrous chromium(III) chloride. In: Eugene G. Rochow (Hrsg.): Inorganic Syntheses. Band 6. McGraw-Hill Book Company, Inc., 1960, S. 129–132 (englisch).

- E. Riedel, C. Janiak: Anorganische Chemie. 8. Auflage. de Gruyter, 2011, ISBN 3-11-022566-2, S. 813 f.

- Richtlinie 2002/46/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel. Online Verfügbar. Abgerufen am 28. März 2024.

- Michael Adolph: Ernährungsmedizin nach dem neuen Curriculum Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer; 276 Tabellen. Georg Thieme Verlag, 2010, ISBN 978-3-13-100294-5, S. 205 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Höchstmengenvorschläge für Chrom in Lebensmitteln inklusive Nahrungsergänzungsmitteln. Stellungsnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung. Online Verfügbar. Abgerufen am 28. März 2024.