Rapidum

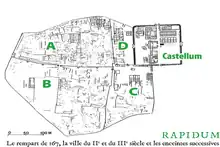

Rapidum (heute Sour Djouab oder Djouab) war eine antike Stadt in der römischen Provinz Mauretania Caesariensis, die aus dem gleichnamigen Militärlager hervorging. Dieses wurde um 122 n. Chr. gegründet und war Standort einer römischen Hilfstruppe, der Cohors II Sardorum. Die Zivilsiedlung entstand in den folgenden Jahrzehnten südlich und westlich des Militärlagers. Für das Jahr 167 ist nachgewiesen, dass die vor Ort ansässigen Veteranen und Zivilisten eine Stadtmauer errichteten, obwohl sie noch nicht über römisches Stadtrecht verfügten. Wann genau die Zivilistensiedlung von Rapidum zur Stadt (Municipium) aufstieg, lässt sich nicht sicher sagen; einiges spricht für das frühe 3. Jahrhundert. Im späten 3. Jahrhundert wurden Teile des Siedlungsgebietes aufgegeben und schließlich der gesamte Ort bei feindlichen Überfällen zerstört. Um 300 kam es jedoch zu einer Neubesiedlung eines reduzierten Areals, die noch einmal für einige Zeit anhielt.

Geschichte

Gründung des Lagers und Entstehung der Zivilstadt im 2. Jahrhundert

Das Kastell Rapidum wurde unter Kaiser Hadrian (regierte 117–138 n. Chr.) gegründet und war Standort der Cohors II Sardorum.[1] Der Gründungszeitpunkt des Kastells lässt sich genauer eingrenzen durch einen Meilenstein der Straße von Rapidum nach Auzia aus dem Jahr 123/124[2] und eine Bauinschrift des Kaisers Hadrian aus dem Jahr 121/122, die sich möglicherweise auf das gesamte Lager Rapidum selbst bezieht.[3] Um das Kastell herum entwickelte sich in der Folgezeit eine Zivilsiedlung.

Im Jahre 167 schlossen sich die Veteranen und die Einwohner dieser Siedlung zusammen, um eine Mauer aus Stein um ihre Siedlung zu errichten. An diesen Bau erinnert eine Inschrift in zweifacher Ausführung über den beiden Stadttoren.[4] Die archäologischen Funde sprechen dafür, dass Rapidum ursprünglich keine Veteranenkolonie wie Madauros oder Sétif war, sondern eher eine direkte Erweiterung eines Militärlagers. Die enge Beziehung zwischen dem Lager und der Stadt wirft Fragen über den Übergang Rapidums zu einer juristisch vollwertigen römischen Stadt (municipium) und seiner städtischen Autonomie auf. Zu Beginn scheint Rapidum eher canabae geähnelt zu haben, wie sie häufig in der Nähe von permanenten Lagern anzutreffen waren. In dieser Zeit hatte der Ort anscheinend auch noch keinen offiziellen römischen Rechtsstatus als municipium: Die Befestigungsmauer des Jahres 167 wurde laut der Inschrift nicht von einer Stadtgemeinde errichtet, sondern von Einzelpersonen, die sich als veterani et pagani consistentes aput Rapidum bezeichneten (etwa: „Veteranen und Zivilisten, die sich bei Rapidum niedergelassen haben“).[5] Diese Bevölkerung, die sich aus Einheimischen, Veteranen und römischen Bürgern zusammensetzte, unterstand der Aufsicht der Militärbehörde, hatte zu dieser Zeit aber bereits eine politische Organisation mit Magistraten und Stadtverordneten. Diese Amtsträger sind durch Weihinschriften bekannt, mit denen die Einwohner Rapidums dem Kaiser Säulen, Statuen und sogar Tempel mit eigenen Tempelwächtern stifteten.

Die Cohors II Sardorum war bis um 200 n. Chr. in Rapidum stationiert; es wird angenommen, dass das Lager danach nicht mehr militärisch genutzt wurde.[6]

Aufstieg zum Municipium und Zerstörung im 3. Jahrhundert

Die Zivilstadt wurde irgendwann in dieser Zeit in den Rechtsstatus eines Municipiums erhoben. Der genaue Zeitpunkt dieser Ehrung ist unbekannt. Der erste sichere Beleg für den neuen Stadtstatus ist eine Inschrift aus der Zeit der Tetrarchie (293–305 n. Chr.). Einen möglichen Hinweis gibt die Weihinschrift einer Statue, die von den Dekurionen von Rapidum im Jahr 209 n. Chr. zu Ehren des Kaisersohns Geta errichtet wurde.[7] Da in Teilen Africas auch die nichtstädtischen Siedlungen eigene Dekurionen hatten, ist jedoch nicht sicher, ob man bei Rapidum aus dieser Nennung von Dekurionen darauf schließen kann, dass Rapidum zu diesem Zeitpunkt bereits municipium war.[8] Es scheint allerdings wahrscheinlich, dass Rapidum unter Septimius Severus (regierte 193–211) ein Municipium wurde, da dieser Kaiser zahlreiche Städte in seiner afrikanischen Heimat förderte. Das benachbarte Auzia, das bereits unter den Flaviern ein Munizipium war, erhielt von Severus den Titel einer Kolonie.

Wie William Stetson[9] schreibt, erlebte Rapidum im Schutz des neuen Limes, der von Septimius Severus fünfzig Kilometer südlich errichtet wurde, einen großen Wohlstand. Die westliche Nekropole aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts weist viele bemerkenswerte Grabsteine und andere Funde auf, insbesondere die Grabstele von Claudia Luciosa und ihren vier Kindern, die auf den 17. Dezember 235 datiert ist. Diese Funde weisen auf eine blühende Bevölkerung in Rapidum zu Beginn des 3. Jahrhunderts hin. Außerdem wurde die strategisch wichtige Straße, die ursprünglich 124 von Hadrian gebaut und von Antoninus Pius repariert wurde, im Auftrag des Septimius Severus instand gehalten.[10]

Im Jahr 244 ließ Kaiser Philippus Arabs und zwischen 249 und 250 Kaiser Decius weitere Reparaturen durchführen. Ab 253 wurde die Provinz zehn Jahre lang von Rebellionen der Berber aus Numidien und Mauretanien erschüttert. Die Gegend um Auzia scheint besonders betroffen gewesen zu sein und es ist möglich, dass die Garnison von Rapidum an der Niederschlagung beteiligt war, wie eine vor Ort gefundene Inschrift nahelegt. Die Stadt selbst scheint jedoch von Plünderungen verschont geblieben zu sein. Unter Kaiser Gallienus (regierte 260–268) stabilisierte sich die Lage wieder. Dieser Aufschwung zeigt sich auch in Rapidum, wo zahlreiche Münzen mit dem Bildnis des Gallienus gefunden wurden. Die Straße zwischen Auzia und Rapidum wurde von seinem Nachfolger Claudius Gothicus zwischen 268 und 270 erneut repariert, während dessen Nachfolger Aurelian die Route zwischen Rapidum und Caesarea zwischen 270 und 275 wiederherstellte.[11]

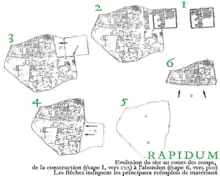

Irgendwann in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts scheint es jedoch zu einer größeren Katastrophe für Rapidum gekommen zu sein. Die wichtigste Quelle dazu ist die Inschrift aus tetrarchischer Zeit (um 300 n. Chr.), die auch den ersten Beleg für den Rang eines Munizipiums darstellt. In diesem Text danken die Stadtbewohner den damals regierenden vier Kaisern, dass sie für den Wiederaufbau der Stadt nach vorangegangenen Zerstörungen durch rebelles („Aufständische, Rebellen“) gesorgt hätten, die sich „vor langer Zeit“ (ante plurima tempora) ereignet hätten.[12] Wann und in welchem Zusammenhang diese Zerstörungen erfolgten, ist allerdings unklar, ebenso wie die Frage, welches Ausmaß sie in Rapidum konkret hatten – in solchen Ehreninschriften wurden die vorangegangenen Katastrophen gerne übertrieben, um die Leistung der regierenden Kaiser größer erscheinen zu lassen. Als mögliche historische Hintergründe für die Zerstörung Rapidums kommen zwei schwere Aufstände infrage, von denen Afrika unter Kaiser Diokletian erschüttert wurde: das erste Mal im Jahr 289, als Rebellen die Straße und Brücken zwischen Rapidum und Auzia abschnitten und den Prokurator Aurelius Litua zwangen einzugreifen.[13] Der Krieg flammte bald darauf wieder auf und erst Maximian (297–298) konnte den Frieden wiederherstellen. Es ist aber genauso gut möglich, dass die Stadt von Rebellen außerhalb eines großen Aufstandes eingenommen und zerstört wurde, als die mangelhafte Sicherheitslage auch kleinere Raubzüge feindlicher Stämme in das Römische Reich zuließ. Tatsächlich deuten die Münzfunde von Rapidum auf eine frühere Zerstörung bereits unter Aurelian hin, da sie eine vollständige Münzreihe von Trajan bis Gallienus zeigen, aber (nach Stand 1928) keine Münzfunde aus den letzten 30 Jahre des dritten Jahrhunderts.[14] Aufgrund der archäologischen Befunde nimmt Jean-Pierre Laporte an, dass bereits um 250 sowohl das bereits länger nicht mehr besetzte Militärlager als auch das Viertel D verlassen wurden. Um 270 sei auch der Bezirk G überstürzt verlassen worden. Kurz danach, also möglicherweise unter Aurelian, sei die Stadt eingenommen und zerstört worden und blieb für eine lange Zeit, bis etwa 297–300, verlassen.[15]

Spätantiker Neuanfang im 4. Jahrhundert

Nach dem Wiederaufbau scheint die Stadt kleiner gewesen zu sein als zuvor. In der Spätphase der Stadt entstanden weitere Befestigungen, um das Siedlungsgebiet zu verkleinern und leichter verteidigbar zu machen. Die Nordthermen des Lagers waren im Jahr 325 wieder in Betrieb.[16]

Die jüngsten Münzfunde aus Rapidum stammen von Maximian, Konstantin dem Großen und dessen Sohn Crispus. Sie geben einen frühestmöglichen Zeitpunkt (terminus post quem) für die Aufgabe des Lagerbereiches vor. Die Stadt, die im Schutz der Stadtmauern errichtet wurde, bestand jedoch noch für einen längeren Zeitraum weiter. Aus ihrer spätantiken Geschichte liegen allerdings kaum Informationen vor. Im Itinerarium Antonini wird Rapidum an zwei Stellen erwähnt.[17] Auf das dort existierende spätantike Bistum geht das heutige katholische Titularbistum Rapidum zurück.

Lage und Umgebung

Die Ruinen von Rapidum im heutigen Djouab liegen 35 km westlich von Sour El-Ghozlane (dem antiken Auzia) in der Wilaya Medea. Die Bergregion ist dicht bewachsen und besteht hauptsächlich aus Buschwerk, Steineiche und verstreuten Pinienwäldern. Enge Schluchten, die von Oleander gesäumt sind, verbergen das Wasser eines Wadis. In der Nähe von Rapidum flacht das Relief ab und bildet ein kahles Plateau zwischen zwei Wadis, wo sich die antike Stadt auf mehr als 15 Hektar ausbreitet.[18] Der Ort war mit seiner beständigen Wasserversorg für die Anlage eines Stadtzentrums geeignet; das fruchtbare Land der Umgebung wurde von römischen Bauernhöfen bewirtschaftet, deren Überreste in der ganzen Gegend zu finden sind. Die Nachkommen der einst antiken Olivenbäume zeugen von der blühenden landwirtschaftlichen Geschichte der Stadt bis zur arabischen Eroberung.[19]

Rapidum, das strategisch günstig im bergigen Titteri lag, war ein wichtiges militärisches Zentrum. Seine robusten Befestigungen und die geschützte geographische Lage machten es zu einer schwer einnehmbaren Festung. Die Mauern waren nicht nur für die Abwehr von Räuberbanden wichtig, sondern auch für die Verteidigung gegen Überfälle der weiter südlich lebenden Stämme. Darüber hinaus spielte Rapidum eine wichtige Rolle im römischen Verkehrsnetz, indem es die Provinzgebiete im Osten und Westen des heutigen Algerien verband. Seine relative Nähe zum Meer und seine strategische Position nahe dem Limes von Mauretania Caesariensis machten es zu einem entscheidenden Kontrollpunkt für den Landverkehr zwischen Numidien, der Hochebene von Sétif und dem Tal des Cheliff. Diese strategische Bedeutung wurde besonders im 6. Jahrhundert unterstrichen, als die Byzantiner darum kämpften, die Kontrolle über die Region gegen die maurischen Stämme aus dem Süden zu verteidigen, die unter Führung von König Mastigas die Landverbindungswege zu den Küstenstädten bedrohten.

Laporte weist darauf hin, dass im Gegensatz zu fast allen Städten in Mauretania Caesariensis, die einen libyschen oder libysch-punischen Namen tragen, Rapidum einen lateinischen Namen hat. Diese Wahl deute auf eine Gründung an einem praktisch unberührten Ort hin. Außerdem müsse das Lager aufgrund seines kurzen Bestehens von etwa 85 Jahren einen fast unveränderten Grundriss mit sehr wenigen Umbauten behalten haben.[20]

Forschungsgeschichte

Die Überreste von Rapidum in Sour Djouab wurden zum ersten Mal von Adrien Berbrugger 1845–1846 besucht.[21] 1859/1860 veröffentlichte er eine Beschreibung der Ruinen[22] und 1869 wurde erster ein Plan der Stadtmauern von Chabassière publiziert.[23] Der antike Name der Ruinen blieb jedoch unbekannt, bis 1882 und 1884 vier Inschriften an den Stadttoren gefunden wurden, die zusammen mit einem neuen Plan 1884 veröffentlicht wurden und für das Verständnis der Geschichte der Stadt von entscheidender Bedeutung waren. Bei Ausgrabungen zwischen 1908 und 1917 wurden zahlreiche Münzen und einige Inschriften, hauptsächlich Grabinschriften, entdeckt.

Im Jahr 1926 wurden die Ausgrabungen wieder aufgenommen, wobei eine Stadtmauer östlich der Stadtmauern entdeckt wurde, was darauf hindeutet, dass Rapidum aus zwei zusammengewachsenen Städten bestand. Diese Entdeckung, die von den archäologischen Behörden als bemerkenswert angesehen wurde, führte dazu, dass die Anstrengungen der Ausgrabungskampagne (1927) auf eine einzige Baustelle konzentriert wurden.[24] Nach den Ausgrabungen von M. Seguy-Villevaleix (1925 bis 1931) folgten die von Leglay von 1949 bis 1953. In den 1980er Jahren erstellte Nacéra Benseddik eine Zusammenfassung über die Hilfstruppen von Mauretania Caesariensis, wobei er sich insbesondere auf die Cohors II Sardorum konzentrierte, die Stammeinheit von Rapidum.[25] Abschließend sei auf den zusammenfassenden Artikel von Laporte über das Lager und die Stadt von Rapidum aus dem Jahr 1985 hingewiesen.[26]

Vorrömische Besiedlung

Die Bergregion, in der die Römer ihr Lager errichteten, war nicht unbewohnt. Eine libysche Inschrift aus der Zeit vor der römischen Besetzung wurde in Aïn-Tamda gefunden,[27] das dreizehn Kilometer westlich von Rapidum liegt, hinzu kommen zwei ähnliche Funde in Aurnale und Hakemti, in der Nähe von Aïn-Bessem.[28] In Rapidum selbst wurden archäologische Funde gemacht, darunter eine Münze von Micipsa, mehrere Bronzemünzen von Juba II. und ein Denar von Ptolemaios I., datiert auf 25 n. Chr. Die frühe Bevölkerung, die mit diesen Funden in Verbindung zu bringen ist, hinterließ jedoch nur wenige greifbare Spuren. Der Kult des Saturn, der als Ernteschützer verehrt wurde, wurde der Überlieferung nach außerhalb der Stadt auf dem Hügel Irab-Amara praktiziert und nahm damit den Platz einer einheimischen Gottheit ein, deren Name unbekannt ist.[29] In den Nekropolen von Rapidum tragen einige Grabsteine Namen von Einheimischen[30] – es ist aber nicht sicher, dass diese Bewohner schon in vorrömischer Zeit vor Ort lebten.

Beschreibung der Stätte

Das Lager

Da das Lager vermutlich nur um die 80 Jahre lang besetzt war, blieb sein ursprünglicher Grundriss in groben Zügen unverändert. Er bildet ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, das etwa 135 Meter in ostwestlicher Richtung und 127 Meter in nordsüdlicher Richtung misst. In diesem Areal von 1,7 Hektar war ausreichend Platz für eine römische Hilfstruppeneinheit von etwa 500 Mann Sollstärke.[31] Die Umgrenzung des Lagers besteht aus einer 1,60 m breiten, massiven Mauer aus großen unregelmäßigen Bruchsteinen. In der Mitte jeder der vier Seiten befindet sich ein Tor, das von jeweils zwei rechteckigen Tortürmen flankiert wird. Seston identifizierte die porta decumana, die sich am höchsten Punkt des Lagers befindet, außerdem die porta praetoria im Osten sowie die porta principalis sinistra, von der die via principalis ausgeht.[32] Dieser Grundaufbau des Lagers entspricht genau den Empfehlungen, die der antike Geometer Hyginus Gromaticus für die Anlage von Militärlagern gibt.[33] Der Grundriss des Lagers weist Ähnlichkeiten beispielsweise mit denen von Lambaesis und Tipasa auf, insbesondere in der Anordnung der Türme und der Eckverstärkungen.[34][35] Diese Ähnlichkeit deutet auf eine zentrale Planung hin, was auch insofern plausibel ist, als das Lager von Lambaesis ebenfalls unter der Herrschaft von Kaiser Hadrian errichtet wurde.

In der Mitte des Lagers befand sich das Stabsgebäude (Principia), vor dessen Eingang im Osten ein großes Bogenmonument, die sogenannte „Groma“, stand. Durch diesen monumentalen Vorbau betrat man den Innenhof der Principia, der im Norden und im Süden von jeweils drei Räumen begrenzt war. Diese dürften als Verwaltungsbüros und teilweise auch als Waffenkammern gedient haben. Der westliche Abschluss des Hofes bestand aus einer großen Halle für Versammlungen, an die sich im Westen noch einmal fünf kleinere Räume anschlossen. Der mittlere dieser fünf Räume war mit einer Apsis ausgestattet und diente wohl als Fahnenheiligtum. Nördlich schloss sich an die Principia das Gebäude des Truppenkommandanten, das Praetorium, an. Über das restliche Lagergelände verteilten sich verschiedene Funktionsbauten und Mannschaftsbaracken.[36]

Zwei Badehäuser, die als Nord- und Südthermen bezeichnet werden, belegen den größten Teil der nordwestlichen Ecke des Lagers. Das Wasser für die Thermen wurde von der zwei Kilometer entfernten Quelle des Αϊn-el-Sahnoun über eine gemauerte Leitung zum Lager geführt. Obwohl diese Leitung über einen großen Teil ihres Verlaufs noch sichtbar ist, wurde ihre Mündung in die Thermen nicht identifiziert. Die Gebäude wurden nach einer in Afrika üblichen Praxis errichtet und haben über zwei Meter hoch erhaltene Mauern. Im Frigidarium der Nordthermen, einem 5,60 m × 11,70 m großen Raum, wird die Decke 3,80 m über dem Boden von großen Steinpfeilern getragen. Der Boden besteht aus Beton und ist stellenweise mit Fliesen belegt. Zwei Schwimmbecken, die durch Bleirohre mit der Kanalisation verbunden sind, unterbrechen eine Bank entlang der Mauern. Der erste der beheizten Räume der Nordthermen (Tepidarium) ist vom Frigidarium aus zugänglich. Von hier aus sind zwei Heißbaderäume (Caldaria) angeschlossen, die mit einem benachbarten Heizraum (K1 auf dem Plan) verbunden waren, in denen sich aber keine Schwimmbecken nachweisen ließen. Ein großer Hof im Westen der Nordthermen, der teilweise mit Beton bedeckt ist, erstreckt sich bis zur Kastellmauer, wo später Latrinen errichtet wurden.

Die Südthermen sind nicht mit den Nordthermen verbunden. Der Zugang erfolgte durch eine zwei Meter breite Tür, die in einen großen Saal von 12 mal 6,60 Metern führte. Die Wände, die zwischen 0,50 und 0,80 Meter dick sind, sowie der Bodenbelag aus kleinen Steinen, die mit Erde verdichtet wurden, scheinen aus einer späteren Periode zu stammen. In der Nähe eines großen kalten Schwimmbeckens, das die gesamte Rückwand wie die Apsis einer Kirche einnimmt, führte eine schmale Tür zu drei beheizten Räumen: ein Tepidarium, gefolgt von zwei Caldarien. Die Wärmeleitungen waren wie üblich unter den Türschwellen verlegt. Ein weiterer länglicher Raum war ebenfalls mit einer Fußbodenheizung versehen und wies noch charakteristische Betonspuren einer Badewanne auf. Die Heizräume der Südthermen hatten nur eine Feuerstelle, was nicht ausreicht, um vier Räume zu beheizen, was darauf hindeutet, dass die Bauplanung durch Platzmangel eingeschränkt war.

Die nördlichen und südlichen Thermen sind nicht miteinander verbunden und stammen auch nicht aus der gleichen Zeit. Vermutlich wurden die Nordthermen zuerst errichtet, obwohl es den römischen Planungsprinzipien eigentlich widersprach, die Umgebung der Lagerumwehrung zu blockieren, um bei einem Angriff die freie Bewegung der Verteidiger zu ermöglichen. Die inschriftlich bezeugten Reparaturen an den Nordthermen deuten darauf hin, dass diese bereits am Ende des 2. Jahrhunderts in einem schlechten Zustand waren.[37] Die Südthermen wurden wohl später hinzugefügt, um den Bedürfnissen einer größeren Garnison gerecht zu werden, wahrscheinlich im späten 2. Jahrhundert, als Commodus die Grenze verstärkte.

Die Stadt

An der Stadtanlage von Rapidum ist vor allem ihre Aufteilung in vier Sektoren, die durch Mauern voneinander getrennt sind, auffällig. Eine Untersuchung dieser Trennmauern hat ergeben, dass sie nicht von Anfang an bestanden, sondern das Ergebnis einer mehrfachen Veränderung des Stadtgebietes sind.[38] Die östlichen Mauern des Viertels A und die nördlichen Mauern des Viertels C (die Bezeichnungen beziehen sich auf den beigefügten Plan) gehen ineinander über, wobei die Blöcke dort, wo sie sich treffen, deutlich ineinander übergehen. Das Baumaterial stammte teilweise aus zerstörten Bauwerken, unter anderem wohl auch des nicht mehr genutzten vormaligen Militärlagers. Die neue Mauer, die die südliche Mauer des Lagers nach Westen fortsetzte, schloss das Forum weiterhin in die Stadt ein. Später wurde jedoch eine weitere Mauer errichtet, die den öffentlichen Platz in zwei Hälften teilte und das Siedlungsgebiet weiter verkleinerte. Nun gehörte nur noch der Nordwesten des vormaligen Rapidum zum befestigten Areal. Auch für diese weitere Befestigungsmauer zwischen den Sektoren A und D wurden ältere Baumaterialien wiederverwendet, allerdings ist diese Mauer von besserer Qualität als diejenige, die den Sektor Β vom Sektor A trennte. Die Türme, die die Verteidigung verstärken, sind viel unregelmäßiger als die Türme der ersten spätantiken Wehrmauer.[39]

Relieffund

Das 1912 in Sour-Djouab entdeckte Basrelief, das traditionell auf stilistischer und ikonographischer Grundlage auf das 2. Jahrhundert n. Chr. datiert wird, weist eine komplexe Komposition mit zwei Registern auf, deren Gesamtbedeutung von den Forschern noch nicht vollständig geklärt wurde.[40][41] Die zentrale Figur, die aufgrund ihrer charakteristischen Attribute wie den Elefantenhäuten auf ihrem Kopf als Vertreterin Afrikas identifiziert wurde, hält ein Vexillum und ein Füllhorn in der Hand. Neben ihr erscheinen ein männlicher Kopf und eine Frau mit langem Haar, die offensichtlich eine Trophäe hält. Darüber sind mehrere andere Elemente zu erkennen, darunter ein hockender Löwe, ein Mann mit einem Diadem, ein Hybridwesen mit einem Ziegenkopf und einem Fischschwanz sowie eine nackte Person. Die grobe Ausführung des Basreliefs macht eine genaue Interpretation dieser Bilder schwierig. Es wird vermutet, dass es sich um Tierkreiszeichen, Hinweise auf Gottheiten wie Neptun und Symbole wie das Füllhorn handeln könnte.

Die erhaltenen Teile des Reliefs messen 0,42 m in der Länge und 0,20 m in der Höhe. Ursprünglich war das Stück mit Hilfe von zwei verstärkten Halterungen an einer vertikalen Wand befestigt. Die mäßige Qualität des Werkes könnte auf die Härte des lokalen Kalksteins zurückzuführen sein, der für die Herstellung verwendet wurde. Die Interpretation der Africa-Figur im größeren Kontext des Basreliefs wirft Fragen über ihre symbolische und politische Rolle auf. Ihre zentrale Position und ihre Attribute deuten darauf hin, dass sie die Personifizierung Afrikas als römische Provinz darstellen könnte und deren Stärke, Reichtum und Fruchtbarkeit verkörpert. Diese Interpretation wird durch das Vorhandensein anderer Elemente in dem Relief unterstützt, zum Beispiel die benachbarten römischen Provinzen und andere geografische Symbole. Trotz der Schäden, die das Basrelief erlitten hat, bietet es einen wertvollen Einblick in die Absicht des Kunsthandwerkers.

Literatur

- Hermann Dessau: Rapidum. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band I A,1, Stuttgart 1914, Sp. 233.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183 (Digitalisat).

- Marcel Leglay: Reliefs, stèles et inscriptions de Rapidum. In: Mélanges d’archéologie et d’histoire. Ecole Française de Rome 63, 1951, S. 53–91 (Digitalisat).

- Marcel Leclay: Rapidum. In: Richard Stillwell u. a. (Hrsg.): The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. Princeton University Press, Princeton NJ 1976, ISBN 0-691-03542-3 (englisch, perseus.tufts.edu).

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum, le camp et la ville. In: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France. Jahrgang 1983, 1985, S. 253–267 (Digitalisat).

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum. Le camp de la cohorte des Sardes en Maurétanie Césarienne (= Pubblicazioni del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari. Band 12). Il Torchietto, Sassari / Ozieri 1989.

- Werner Huß: Rapidum. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 10, Metzler, Stuttgart 2001, ISBN 3-476-01480-0, Sp. 773.

- Christian Witschel: Zur Situation im römischen Africa während des 3. Jhs. n. Chr. In: Klaus-Peter Johne, Thomas Gerhardt, Udo Hartmann (Hrsg.): Deleto paene imperio Romano. Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. und ihre Rezeption in der Neuzeit. Franz Steiner, Stuttgart 2006, ISBN 3-515-08941-1, S. 145–221, hier S. 192 f.

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum, vingt ans après. In: Bernadette Cabouret, Agnès Groslambert, Catherine Wolff (Hrsg.): Visions de l’Occident romain. Hommage à Yann Le Bohec (= Études et Recherches sur l’Occident Romain. Band 40). De Boccard, Paris 2012, S. 231–260.

- Jean-Pierre Laporte: La vie quotidienne du soldat à Rapidum. In: Catherine Wolff (Hrsg.): Le métier de soldat dans le monde romain. Actes du cinquième Congres de Lyon (23–25 septembre 2010) (= Études et Recherches sur l’Occident Romain. Band 42). De Boccard, Paris 2012, S. 157–174.

Weblinks

- Rapidum in der Pleiades-Datenbank

- Inschriften aus Rapidum in der Epigraphischen Datenbank Heidelberg

- Rekonstruktionszeichnung von Rapidum von Jean-Claude Golvin

Einzelnachweise

- AE 1975, 953: Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani / Parthici fil(ius) divi Ner/vae nep(os) Traianus / Hadrianus Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tr(ibunicia) / p(otestate) co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) coh(ors) II Sar(dorum) fec(it).

- AE 1909, 10

- CIL VIII, 20833: „Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani / Part<hic=ICH>i fil(ius) divi Nervae / nepos Traianus Hadri/anus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) VI co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / fecit“.

- CIL VIII, 20834, CIL VIII, 20835. Siehe William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 175 ff.

- CIL VIII, 20834; CIL VIII, 20835.

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum, vingt ans après. In: Bernadette Cabouret, Agnès Groslambert, Catherine Wolff (Hrsg.): Visions de l’Occident romain. Hommage à Yann Le Bohec. De Boccard, Paris 2012, S. 231–260, hier S. 232.

- CIL VIII, 10439.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 177 ff.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 177 ff.

- AE 1929, 136: „[Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelius Severus Antoninus] / [Pius Felix Aug(ustus) Pa]rthic[us maximus Britannicus] / maximus Germanic[us ma]xi[mus pontifex] / maximus tr(ibunicia) p(otestate) XVIIII imp(erator) IIII co(n)s(ul) IIII / proc(on)s(ul) p(ater) p(atriae) mil(ia)r(ia) dilapsa restituit per M(arcum) Anto/nium Sabinum v(irum) p(erfectissimum) proc(uratorem) suum a Rapidu(!) / m(ilia) p(assuum) / X“.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 179–180; zu Decius siehe AE 1951, 142.

- CIL VIII, 20836; Michel Christol, Andreina Magioncalda: Note su un’iscrizione di epoca tetrarchica. CIL VIII 20836 da Rapidum. In: L’Africa romana, Atti del VII convegno di studio, Sassari, 15–17 dicembre 1989. Gallizzi, Sassari 1990, S. 907–932.

- CIL VIII, 9041.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 181–182.

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum, vingt ans après. In: Bernadette Cabouret, Agnès Groslambert, Catherine Wolff (Hrsg.): Visions de l’Occident romain. Hommage à Yann Le Bohec. De Boccard, Paris 2012, S. 231–260, hier S. 264.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 172.

- Itinerarium Antonini 30,7: Rapidi; 38,9: Rapido castra.

- Stéphane Gsell: Atlas archéologique de l’Algérie. Jourdan, Alger 1911, Blatt 14 (Médéa), Nr. 90.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 150.

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum, vingt ans après. In: Bernadette Cabouret, Agnès Groslambert, Catherine Wolff (Hrsg.): Visions de l’Occident romain. Hommage à Yann Le Bohec. De Boccard, Paris 2012, S. 231–260, hier S. 254–255.

- Adrien Berbrugger: Notes sur l’emplacement de diverses ruines romaines. In: Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique du Département de Constantine. Band 28, 1893, S. 103–124, hier 103 und 105–106 (Digitalisat).

- Adrien Berbrugger: Rapidi. In: Revue africaine. Band 4, Nummer 19, 1859–1860, S. 47–59 (Digitalisat) und Band 4, Nummer 20, 1859–1860, S. 94–104 (Digitalisat).

- Jules Chabassière: Sour Djouab et ses environs. In: Revue africaine. Band 13, Nummer 76, S. 315–318 (Digitalisat) und Band 13, Nummer 78, 1869, S. 454–458 (Digitalisat).

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183.

- Nacéra Benseddik: Les troupes auxiliaires de l’armée romaine en Maurétanie Césarienne sous le Haut-Empire. Société nationale d’édition et de diffusion, Alger 1982.

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum: le camp et la ville. In: Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France. Jahrgang 1983, 1985, S. 253–267 (Digitalisat).

- Stéphane Gsell: Atlas archéologique de l’Algérie. Jourdan, Alger 1911, Blatt 14 (Médéa), Nr. 83.

- René Basset: Une nouvelle inscription libyque. In: Revue africaine. Band 58, 1914, S. 20 (Digitalisat).

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 173 ff.

- CIL VIII, 9098; CIL VIII, 9206

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum, vingt ans après. In: Bernadette Cabouret, Agnès Groslambert, Catherine Wolff (Hrsg.): Visions de l’Occident romain. Hommage à Yann Le Bohec. De Boccard, Paris 2012, S. 231–260, hier S. 232–233.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 155–116.

- Hyginus Gromaticus, De munitionibus castrorum 36.

- Derek A. Welsby: Observations on the defences of roman forts in North Africa. In: Antiquités africaines. Band 26, 1990, S. 113–129, doi:10.3406/antaf.1990.1171.

- Pierre Morizot: L’enceinte fortifiée de Mendour (Aurès). In: Antiquités africaines. Band 27, 1991, S. 123–140, hier S. 137, doi:10.3406/antaf.1991.1194.

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum, vingt ans après. In: Bernadette Cabouret, Agnès Groslambert, Catherine Wolff (Hrsg.): Visions de l’Occident romain. Hommage à Yann Le Bohec. De Boccard, Paris 2012, S. 231–260, hier S. 234.

- AE 1929, 133: „⟦Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurel(ius) Commodus⟧ / ⟦Antoninus Aug(ustus) Germanicus⟧ / ⟦Sarmaticus maximus Brit⟧/⟦annic(us) coh(ors) II Sardor(um) baline⟧/⟦um vetustate dilapsum res⟧/⟦tituit curante(!)⟧ / ⟦Cl(audius) Perpetuus proc(urator) suus(!)⟧“.

- Jean-Pierre Laporte: Rapidum, vingt ans après. In: Bernadette Cabouret, Agnès Groslambert, Catherine Wolff (Hrsg.): Visions de l’Occident romain. Hommage à Yann Le Bohec. De Boccard, Paris 2012, S. 231–260, hier S. 231–232.

- William Seston: Le secteur de Rapidum sur le Limes de Mauritania césarienne après les fouilles de 1927. In: Mélanges de l’école française de Rome. Band 45, 1928, S. 150–183, hier S. 182–183.

- Jean Bayet: Un bas-relief de Sour-Djouab et l’iconographie des provinces romaines sous l’Empire. In: Derselbe: Idéologie et plastique (= Collection de l’École Française de Rome. Band 21). École Française de Rome, Rom 1974, S. 415–450 (Digitalisat).

- Salcedo Garces Fabiola: El relieve tetrarquico de Rapidum (Sour-Djouab, Argelia). Politica y religion en el Africa romana. In: Antiquités africaines. Band 32, 1996, S. 67–85, doi:10.3406/antaf.1996.1253.